Publié le : 01 novembre 2012

Source : polemia.com

Le marketing de la dévirilisation

Dès les années 1980, les publicités particulièrement esthétiques voire néoclassiques d’Yves Saint-Laurent et quelques autres spots de slips pour homme inauguraient l’entrée de l’homo-érotisme dans l’expression publicitaire.

Deux raisons à cela. La première tenait à la meilleure connaissance de ces pulsions et de leur « travail » sur l’inconscient notamment masculin (y compris chez les hétéros purs et durs). La deuxième se nichait dans le profil même des géniteurs de ces pubs aux profils souvent typés « homo-toxicos » qui trouvaient enfin l’occasion de faire partager à la terre entière leur « univers ».

Depuis, en trente ans de matraquage publicitaire, l’androgynie n’a cessé de déferler en 4×3 sur nos murs ou en prime time sur nos écrans. Quant à la silhouette squelettique du top modèle féminin, elle est bien souvent une vision de la femme tout droit sortie de la tête d’un homme qui n’aime pas les femmes ou qui ne peut s’accommoder que de l’image diaphane d’un spectre de femme.

« Fille au masculin, garçon féminin ». Le très new wave groupe Indochine connu pour ses analyses sociologiques de très haut niveau résumait ainsi, dans ses refrains, sans le savoir, l’esprit d’une époque que seul le H.I.V. venait bousculer un peu. La sexualité passée au crible de la consocratie devint ainsi « orientation sexuelle ». Les fondamentaux de la biologie, de l’anthropologie, de la psychologie et de l’éthologie humaine et animale étaient priés de s’effacer devant le dieu du marché et ses curés qui décrètent à l’envi les segmentations, cultivent la nouveauté pour la nouveauté et déconnectent le biologique du « spirituel », le corps de « l’âme », méprisant le vivant…

De façon quasi obsessionnelle, et donc suspecte, les thématiques sociétales autour de la sexualité hantent le débat politique : révélatrice, en effet, cette campagne présidentielle des écologistes qui ont simplement omis de nous parler de notre monde et de l’environnement pour porter haut et fort le combat pour la reconnaissance du « mariage gay ». Les socialistes n’ont d’ailleurs pas été en reste dans cette lutte pour ce « progrès inscrit dans le sens de l’Histoire »… Une reconnaissance présentée comme inéluctable, destinée à ringardiser sur-le-champ tout opposant.

Le marché comme les politiques qui en adoptent désormais les principes d’analyse et de fonctionnement utilisent l’inconscient homo-érotique pour avancer leurs pions, quitte à prendre le risque de présenter comme idéal, comme futur, une humanité asexuée.

Loin des curés de la bien-pensance, osons poser ce débat : les pulsions homo-érotiques existent dans la plupart des espèces, sous toutes les latitudes, dans toutes les civilisations, parfois canalisées, souvent ritualisées, elles ne modifient en rien l’hétérosexualité fondamentale des êtres concernés. Dire du Bonobo, notre plus proche cousin, adepte occasionnel de la masturbation croisée entre mâles, qu’il est homosexuel serait, de l’aveu même des spécialistes, une ineptie. L’Homosexualité pure et simple n’existe pas dans le genre animal et a toujours été bannie, quoi qu’on puisse en dire, des sociétés antiques, y compris celles pratiquant des rituels de passage fortement connotés ou une bissexualité très occasionnelle (voir La Sexualité à Rome, de Cecile Puccini ou les ouvrages de Bernard Sergent, notamment Celtes et Grecs). L’homo-érotisme mérite sans aucun doute un droit à l’indifférence, l’homosexualité tout au plus un droit aux soins.

Cette ambiguïté amalgamée au règne de l’indifférenciation et des addictions multiples (marque de fabrique d’un Système universaliste, chasseur opportuniste de nouvelles pulsions) n’en finit pas de déviriliser les peuples et de sacraliser les déviances.

Internet, porno et jouets trash

Ne tournons pas autour du pot, les bons films franchement érotiques existent. Non seulement ils n’ont jamais tué personne, mais ils recèlent parfois pour un public adulte et vacciné un potentiel vital, voire artistique, que l’on pourrait rapprocher de ces romans souvent très crus mais bien « léchés » dont J.J. Pauvert s’était fait une spécialité. Seulement voilà : cette offre est en voie de disparition, la part de marché archi-dominante de l’univers du X étant désormais celle occupée par le porno trash proposé par internet… Internet, ce dieu digital dont nous célébrons chaque jour la grandeur et la puissance, qui nous assigne à résidence pour nous montrer les voies universelles du Progrès, du Bonheur et de l’infinie Connaissance… Internet, donc, a depuis ses débuts une face cachée. Selon une étude OPTENET 2010, 41% des contenus du net seraient à caractère pornographique ; cette offre progresse de 17% d’année en année et 200 nouveaux sites X naissent chaque jour dans le monde. Selon NBC, la moitié des Américains connectés consultent des sites pornos pendant 1 à 10 heures par semaine.

Selon la revue Pediatrics 2008, 62% des ados ont un écran dans leur chambre. 67% des foyers déclarent ne pas être équipés de filtres parentaux. Selon une étude belge de l’Alliance des mutualités, seuls 16% des mineurs échappent à l’exposition pornographique. Un jeune sur trois regarde des images pornos au moins une fois par mois. Un sur cinq déclare avoir vu des images pornos avant l’âge de 13 ans… Mais quelle est donc cette pornographie triple X que nous distille désormais le web ?

En effet, tout cela ne serait pas si grave si la profusion de l’offre n’avait pas eu sur ce marché deux conséquences totalement dévastatrices sur les jeunes publics cyberdépendants ou « Ipaddicts » : la surenchère dans la déviance et l’hyper-segmentation de l’offre. Le choix proposé sur un site standard est suffisamment explicite : pénétrations extrêmes, jeunes avec vieux, gang bang interracial, gay bareback, bi, uro, femmes enceintes, nains, sado-maso, fétichisme, obèses, fist-fucking, … de quoi assurer une « entrée » dans la vie sexuelle des plus sereines et rafraîchissantes. Naviguer dans l’un de ces « rayons » vous conduira immanquablement vers des annonces intrusives franchissant un degré supplémentaire de déviance jusqu’à la nausée et aux extrêmes limites de la légalité.

Au même moment, la bonne société américaine s’émeut à la moindre apparition d’un mamelon sur tabloïd. Dans le même temps, nos néo-puritains socialistes (curieusement bien indulgents à l’égard des sex-addicts de leurs rangs) exécutent la prostitution vécue comme résultante d’un insupportable machisme hétérosexuel et devraient pourfendre, voire encadrer à l’américaine, toute forme de drague potentiellement requalifiable en harcèlement.

De ce « melting pot » paradoxal (savamment mixé par la Nouvelle Inquisition), où le trash déviant triomphe de l’érotisme, est en train de naître une reconnaissance plus ou moins implicite, disons, même, une sacralisation des perversions : un monde malade qui rend malade et offre en fin de compte le pouvoir aux malades.

Il faut en effet une sacrée dose de perversion (sans doute mâtinée de marketing) pour aller proposer aux plus petits (ceux qui pourraient éventuellement avoir échappé à cette déferlante du net) des jouets « trash » pour Noël (trash pack, morve en gélatine, lutins des poubelles, vomi et excrément en plastique) jusqu’à cette adorable poupée couleur linceul genre « barbie décédée » façon famille Adams ou Tim Burton que la petite fille est invitée à ranger soigneusement tous les soirs… dans son petit cercueil !

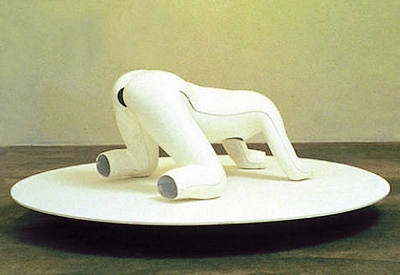

Le marché de l’Art contemporain et la sublimation du médiocre et du non-sens

1987 : l’artiste américain Andres Serrano remplit un grand verre de son urine et de son sang dans lequel il immerge un petit crucifix en plastique « objet banal destiné à la dévotion ».

Dépression ? Délire urophile ou simple envie pressante ? Rien de tout cela. Aussi sidérant que cela puisse paraître, nous étions en présence d’un « jet créatif » à portée artistique. Largement argumentée – il fallait bien ça –, la présentation de « l’œuvre » insiste (entre autres) sur la mise en lumière « de ceux qui abusent de l’enseignement du Christ »…

Piss Christ, cet éblouissant et éclaboussant hommage à l’art contemporain, sera récompensé en 1989 aux Etats-Unis par un prix du SECCA, musée financé par des deniers publics américains (National Endowment of the Arts).

Lorsqu’une résistance se met en place, d’abord en Amérique du Nord puis sur le sol français, émanant tout à la fois de milieux catholiques et de responsables politiques, l’ombre des réactionnaires sera, c’était couru d’avance, immédiatement pointée du doigt par les cultureux accrédités, détenteurs, comme chacun sait, des valeurs du Bien, du Vrai et de la faculté d’apprécier la grandeur des nouvelles œuvres. Autre exemple parmi des milliers, plus contestable mais plus « sombre » et en devenir : le musée Soulages de Rodez, temple à la gloire de « l’outrenoir » devant avoisiner les 40 millions d’euros, largement financé par les collectivités locales pourtant fauchées, contre l’avis des citoyens (un sondage de Centre Presse en 2010 révélait que 85% des personnes interrogées trouvaient l’investissement totalement démesuré) et sans étude sérieuse sur son potentiel de fréquentation.

Les heureux habitants et visiteurs de ce beau et vert pays (récemment dépossédé du nom du village de Laguiole) seront ainsi invités à broyer du « noir » dès l’année prochaine. Un espoir affiché ne les rassure guère : les expos temporaires devraient limiter la casse du compte d’exploitation.

Sont donc attendus avec impatience les expos les plus insolites comme, pourquoi pas, cette sublimation d’un ticket de métro usagé qu’avait accueilli, il y a peu, le musée Guggenheim de Bilbao dans une grande salle entièrement dédiée… ou, mieux encore, l’art nécro-technologique façon Stelarc et ses greffes infectées plus transgressives encore !…

Loin de nous l’idée de jeter le bébé avec l’eau de ce bain glauque, c’est-à-dire l’Art contemporain dans sa globalité dont l’extrême variété recèle parfois d’authentiques pépites, mais, comme le soutenait Jean Baudrillard dans Libération en 1996 : « Toute la duplicité de l’Art contemporain est là : revendiquer la nullité alors qu’on est déjà nul. Viser le non-sens alors qu’on est déjà insignifiant »…

Le minimalisme ou la nullité revendiqués ne sont en rien la garantie d’une réussite mais fleurent bon l’imposture… si bien illustrée par le « Pop art » tellement « populaire » qu’il faut des livres entiers pour expliquer les patchworks de sachets plastiques, les compressions de canettes de soda, qu’il faut des thèses, des évangiles pour enfin s’affranchir du « beau » perçu comme ringard, simpliste, populaire… pire : populiste !?

Pourtant, nous n’osons même pas exprimer à voix haute notre dégoût naturel pour l’excrément mis en majesté par un artiste prétendument éclairé, tant nous sommes tétanisés par la peur de nous voir crucifier dans l’urine saumâtre des nouveaux inquisiteurs.

J.H. d’Avirac