Publié le : 06 juillet 2013

Source : lexpress.fr

Pourquoi l’historien qui rejetait le christianisme s’est-il suicidé à Notre-Dame de Paris, en plein débat sur le mariage pour tous? Retour sur la vie et la mort de cette figure emblématique de l’extrême droite.

« Puisqu’il me faut partir, je tenais à vous dire que je garde de nos échanges un bon souvenir… » Cette lettre manuscrite datée du 21 mai, signée par celui qui s’est tué ce jour-là dans le choeur de Notre-Dame de Paris, parvient à l’adresse parisienne de Frédéric Mitterrand. L’ancien ministre de la Culture et journaliste entretient, depuis qu’il a reçu Dominique Venner sur Europe 1 à la fin des années 1990, une relation épistolaire avec l’historien. Il connaît bien sa jolie graphie, moins son penchant pour la mort volontaire.

Pourquoi, diable, meurt-on? « Les raisons de vivre et les raisons de mourir sont souvent les mêmes », répond, de son petit souffle de gros fumeur, l’intellectuel Alain de Benoist, au début d’un discours prononcé le 31 mai, lors de la cérémonie parisienne à la mémoire de celui qui s’est tiré une balle dix jours avant.

En réalité, Dominique Venner aurait dû mourir plus tôt. L’amour pour sa femme l’a convaincu de repousser, un peu, son geste. Cette troisième épouse sait son mari porté sur le suicide, mais en ignore le moment. Tout juste imagine-t-elle une disparition en forêt, là où, le dimanche à l’heure de la messe catholique, ce païen l’emmène écouter bramer les cerfs. Clotilde Venner a 41 ans. Celui qu’elle a épousé il y a trente-sept mois, 78 ans. Pour toujours.

Un samouraï qui ne recule pas au moment du suicide

Le lundi 20 mai, le couple se couche, dans le lit étroit du premier étage de leur maison de Seine-Maritime, construite à la fin du XIXe siècle à la lisière des bois. Rien d’anormal. Le lendemain matin, lui choisit une tenue pour la journée dans la penderie du fond de sa chambre, regorgeant de foulards bourgeois, de vestes cossues, en tweed ou autrichiennes, de godillots de chasse. Il doit se rendre à Paris, pour déjeuner.

Le lundi 20 mai, le couple se couche, dans le lit étroit du premier étage de leur maison de Seine-Maritime, construite à la fin du XIXe siècle à la lisière des bois. Rien d’anormal. Le lendemain matin, lui choisit une tenue pour la journée dans la penderie du fond de sa chambre, regorgeant de foulards bourgeois, de vestes cossues, en tweed ou autrichiennes, de godillots de chasse. Il doit se rendre à Paris, pour déjeuner.

Avant son départ, celui qui apprécie les garçons à la nuque rase demande à sa femme de lui couper les cheveux. Clotilde s’exécute. Et dépose son mari à la gare de Rouen. Il lui signale simplement: « Ce soir, je rentrerai dîner avec Fabrice. »

Fabrice a 38 ans. Ami du fils de Dominique Venner, il voue une grande admiration au père, « l’historien méditatif »; admiration qui l’oblige. Il perçoit comme une récompense de sa fidélité l’invitation à déjeuner du mardi 21 mai, au point de poser un jour de congé pour l’honorer.

Il retrouve donc, autour d’une table de la brasserie du Louvre, l’énarque Jean-Yves Le Gallou, l’africaniste Bernard Lugan et l’historien Philippe Conrad. Pendant le repas, Fabrice intervient peu, écoute beaucoup.

Pensant pouvoir disposer, il est rattrapé par Dominique Venner. L’essayiste tient à lui parler en privé, une fois les autres partis. Il aimerait être accompagné à Notre-Dame de Paris. Tandis que les deux hommes marchent vers une borne de taxis, le plus jeune apprend qu’il a été choisi comme « témoin » par le plus ancien. Témoin de sa mort, témoin d’un samouraï dont la tradition exige qu’il ne recule pas au moment du suicide.

Les instructions sont brièvement données. Il s’agira de prévenir Clotilde, avant que la presse ne s’en mêle. Ainsi que le fils aîné, qui, lui, se chargera d’informer ses soeurs. La consigne la plus importante: Fabrice ne doit quitter les lieux qu’une fois sûr et certain du décès. Réprimant son émoi, l’assistant peine à se concentrer sur la conversation: dans la voiture en route vers l’île de la Cité, le futur sacrifié devise déjà de tout et de rien.

Le détachement se prolonge, au milieu des visiteurs, dans la file d’attente qui retarde leur entrée dans la cathédrale. A l’intérieur, le maître et son serviteur arpentent la nef. Une fois à proximité du choeur et de l’autel, l’écrivain serre la main de son lecteur, sans un mot, et va se poster au premier rang, près du choeur. Le second se tient quelques rangées de chaises plus en arrière, légèrement décalé sur le côté.

Venner, un homme impossible, un auteur inmontrable

Debout, Dominique Venner regarde à gauche, à droite. Trop de monde. Il patiente plusieurs minutes. L’espace se vide, l’instant paraît propice. L’homme se courbe, pose un genou à terre. De dos, Fabrice voit la tête qui se penche vers le bas, ce bras qui se porte au visage, ce pistolet belge qui s’engage en contre-plongée dans la bouche, cette détonation presque discrète, ce corps qui tombe en avant.

Un touriste russe assiste à la scène, va alerter la sécurité. Une fois le corps de Dominique Venner recouvert d’un drap blanc sous lequel les pompiers de Paris découvriront un « visage serein », son témoin quitte lentement le lieu saint. Sur le parvis, il joint au téléphone les deux personnes qu’il doit contacter. Sa mission est terminée. Il reprend un train vers la province et l’anonymat.

Ce 31 mai, il ne fait ni beau ni moche au cimetière du Père-Lachaise. A l’extérieur de la grande coupole, une petite foule silencieuse attend que le cercueil surmonté d’un velours rouge, bordé de fils d’or, pénètre à l’intérieur. Une cornemuse s’échauffe les bourdons tandis qu’Alain de Benoist s’isole du groupe pour fumer une dernière cigarette avant la cérémonie. Quelques policiers en civil observent la scène, sans repérer de célébrités. Et encore moins de crânes rasés, comme les agents des renseignements généraux le prévoyaient. Un blogueur d’extrême droite est refoulé, faute de carton d’invitation.

A l’invité près, le défunt a organisé ses propres obsèques, dressant aussi la liste des chants. Assis sous l’immense plafond assistent à l’hommage précédant la crémation le nationaliste italien Gianluca Iannone; le journaliste espagnol José Javier Esparza, ex-directeur de cabinet du dernier secrétaire d’Etat à la Culture de José Maria Aznar; Henri de Grossouvre, le fils de François, ami et Dernier Mort de Mitterrand, selon le titre du livre de Raphaëlle Bacqué (Grasset, 2010). L’écrivain Jean Raspail et le critique de cinéma Philippe d’Hugues sont venus. Paul-Marie Coûteaux, ancien collaborateur de Philippe Séguin et actuel allié électoral de Marine Le Pen, est également là.

Le responsable du comité éditorial de l’hebdomadaire Valeurs actuelles, ancien président de la Fédération nationale de la presse française, François d’Orcival, joue avec superbe le rôle de l’absent.

Dans les années 1960, celui que la veuve de Venner considère comme le Bel-Ami de Maupassant a combattu intellectuellement et physiquement en faveur de l’Algérie française, avec son mari, notamment au sein du mouvement Europe-Action.

Depuis, l’un a réussi professionnellement et socialement, l’autre s ‘est métamorphosé en moine-soldat. L’un a déclaré au Monde, en 2005, que « de Gaulle avait raison », l’autre ressasse dans son livre posthume (1), paru en juin, la « fin ignominieuse » de la « petite guerre » d’Algérie. Le premier débat régulièrement à la télévision ou sur France Info, court les mondanités parisiennes, le second peut rester trois semaines sans sortir de sa propriété normande, à laquelle les voitures n’accèdent qu’après avoir traversé la Seine sur un bac puis percé la forêt de Roumare.

‘est métamorphosé en moine-soldat. L’un a déclaré au Monde, en 2005, que « de Gaulle avait raison », l’autre ressasse dans son livre posthume (1), paru en juin, la « fin ignominieuse » de la « petite guerre » d’Algérie. Le premier débat régulièrement à la télévision ou sur France Info, court les mondanités parisiennes, le second peut rester trois semaines sans sortir de sa propriété normande, à laquelle les voitures n’accèdent qu’après avoir traversé la Seine sur un bac puis percé la forêt de Roumare.

François d’Orcival, qui connaît aussi bien Dominique Venner que les réflexes de ses confrères, a préféré se tenir éloigné des réactions à cette mort qui le concerne, et des photos de cet enterrement médiatiquement compromettant. Pourtant, avec François Baroin et Alain Duhamel, le suicidé de Notre-Dame a contribué à offrir une épée au journaliste. C’était en 2009, pour l’entrée de François d’Orcival à l’Académie des sciences morales et politiques.

Pour son époque, Dominique Venner était un homme impossible, un auteur inmontrable. Lire les 312 pages d‘Un samouraï d’Occident suffit à s’en convaincre. Oeuvre synthétique et testamentaire achevée de rédiger au dernier solstice d’hiver, et publiée peu après le solstice de l’été 2013, ce livre a été conçu comme un bréviaire. Où l’on retrouve tous les dogmes de l’auteur.

La dénonciation du christianisme: les Européens ayant « été détruits de l’intérieur par une très ancienne culture de la faute et de la compassion ». La reconnaissance d’illustres homosexuels, « reines ou grands seigneurs », doublée d’une aversion pour le mariage pour tous. La nécessité de la guerre, qui « donne du sens et de la poésie à une société, lui permet de se constituer et se maintenir » car « exister, c’est combattre ce qui nous nie ».

La religion de la nature, parce que « la lumière et la nuit sont divines », que « la tempête en mer est la colère d’un dieu ». La tradition comme futur, puisque « les racines ne sont pas seulement celles de l’hérédité, auxquelles on peut être infidèle, ce sont également celles de l’esprit ». Le dégoût du contemporain et de son « nihilisme flasque », de sa « laideur envahissante », de son « utopie d’une intégration multiethnique » à laquelle Venner, incurable pessimiste, demeurera viscéralement étranger.

L’avocat anticolonialiste Jacques Vergès, défenseur de Klaus Barbie et de Laurent Gbagbo, partage avec le mort de Notre-Dame une certaine expérience de l’ostracisme: « Nous vivons dans une étrange époque de fatwa », confie-t-il de sa voix usée. Dans les salons littéraires, en raison de la similitude de la première lettre de leurs noms de famille, les deux phénomènes se retrouvent souvent à dédicacer leurs ouvrages non loin l’un de l’autre. Ils se sont parlé, se sont lus. Ils se sont respectés.

Maitre Vergès n’est pas surpris par la tragédie du 21 mai, puisqu’il sait l’historien admirateur de Mishima. Comme Henry de Montherlant, cet écrivain japonais s’est suicidé, en 1970, espérant que son geste prolonge son oeuvre littéraire. Que ce geste se confonde avec elle et son existence lui confère un sens intemporel.

Entre Jacques Vergès et Dominique Venner, il y a une femme, une éditrice, Christine de Grandmaison. Spécialiste des ouvrages de stratégie militaire, elle a guidé jusqu’aux éditions Plon ces deux auteurs dont elle ne partage pas les opinions politiques. Engendrant deux « Dictionnaires amoureux », de la chasse pour Venner en 2000, de la justice pour Vergès en 2002.

« Ce que j’ai lu dans la presse, raconte Christine de Grandmaison, encore choquée par ce décès qu’elle apprend depuis Londres, ne correspond pas à ce que je connais de Dominique. C’était un historien, qui ne donnait pas de cours, mais vous prêtait sa longue-vue et possédait une certaine flamboyance dans l’écriture. » Féru de récits tout autant que de style, Frédéric Mitterrand admet « aimer cet homme qui force l’estime », développant pour lui « une sympathie lointaine mais intime ».

Sympathie renforcée depuis l’envoi en 2005 par Venner d’un mot de félicitations pour l’écriture de La Mauvaise Vie si décriée de Mitterrand (Robert Laffont). Bien qu’invité, l’ancien pensionnaire de la Villa Médicis n’a pas la force de se rendre aux obsèques au Père-Lachaise; Christine de Grandmaison, elle, y assistera, mue par « l’intime conviction d’une réelle valeur intellectuelle ».

L’expert en chasse

Dans le milieu capitonné de la chasse, personne n’en doute. Contrairement à ses livres historiques sur la collaboration ou la guerre de Sécession, les ouvrages sur les armes de Venner, expert pour l’hôtel des ventes de Drouot, ne souffrent d’aucune contestation. Ils font même autorité: « Son Dictionnaire amoureux de la chasse est un livre de grande qualité, qu’il a fallu réimprimer », reconnaît Jean-Claude Simoën, directeur de cette collection chez Plon. L’industriel Victor Scherrer, directeur de la revue Le Saint-Hubert et ancien vice-président du CNPF (ancêtre du Medef), évoque le spécialiste des armes en regrettant de ne pas l’avoir connu personnellement. Si Scherrer n’a pas croisé Venner, c’est parce que ce dernier est avant tout un chasseur solitaire.

La gauche le hait, mais le craint

Dérogeant à ce besoin d’isolement, l’érudit en cynégétique a appartenu à l’équipage de chasse à courre de Lyons-la-Forêt (Eure). Et s’est joint à de nombreuses chasses présidentielles, invité par son ami François de Grossouvre.

Dérogeant à ce besoin d’isolement, l’érudit en cynégétique a appartenu à l’équipage de chasse à courre de Lyons-la-Forêt (Eure). Et s’est joint à de nombreuses chasses présidentielles, invité par son ami François de Grossouvre.

A Rambouillet ou à Marly-le-Roi, l’allure country life de Dominique Venner ne dépareille pas. Le 21 janvier 1994, moins de trois mois avant la mort de Grossouvre, Venner participe encore à une chasse dans le domaine de Chambord, où sont également conviés le président du Sénat René Monory, ou la journaliste Laure Adler. Le soir venu, à table, celui à qui François Mitterrand a confié la responsabilité des chasses présidentielles prend soin de placer l’infréquentable près de lui. Il le sait perçu comme un pestiféré par les autres invités.

Le monde de la chasse a ses adresses urbaines. Plus ours qu’animal de compagnie, Dominique Venner les fréquente peu. Il n’appartient pas au très huppé club parisien la Maison de la chasse et de la nature, il n’est pas un habitué des pages « Chic et choke », la rubrique people de Jours de chasse, propriété d’Olivier Dassault.

Il apparaît peu à l’hôtel de Guénégaud, la résidence la plus prestigieuse de cet univers, un hôtel particulier imaginé par Mansart au xviie siècle, en plein coeur du Marais, et fréquente rarement les dîners qui y sont donnés. Néanmoins, en 1993, il vient y recevoir le prix François-Sommer, du nom du bienfaiteur du lieu, pour son album Les Beaux-Arts de la chasse (Grancher). Une exception à sa règle. En 1981, Dominique Venner ne daigne pas se déplacer à l’Académie française, qui vient de lui décerner le prix Broquette-Gonin pour son Histoire de l’Armée rouge (Plon).

Un homme reclus

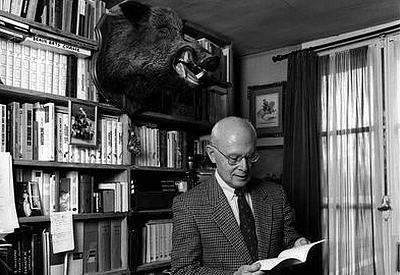

Levé chaque jour vers 9 heures, le reclus normand évacue le tout-venant de ses activités le matin, parcourt la revue de presse – magazine Elle compris – préparée par son épouse, déjeune, puis s’installe dans le bureau du premier étage de sa maison jusqu’à 23 heures, sans dîner. Là, au milieu d’ouvrages sur Lénine, l’Antiquité ou la littérature japonaise, sous une photo en noir et blanc d’un jeune soldat assis au côté de son fusil-mitrailleur dans le djebel, Venner lit et écrit. Des jours entiers passent sans que ses amis ou éditeurs puissent le joindre. Lorsque Clotilde et lui se marient à Canteleu, il y a trois ans, les deux témoins sont les seuls invités de la noce. Un déjeuner à quatre fait office de réception.

La gauche hait mais craint celui que Jean-Christophe Cambadélis, dans La France blafarde (Plon, 1998), qualifie de « mutant politique », en insistant sur l’originalité de son parcours. Ceux qui se réclament de Gramsci comprennent à quel point cet homme à la vie druidique, jetant à la corbeille sa carte d’électeur sitôt reçue, a pu être la référence absolue de plusieurs générations d’activistes d’extrême droite.

Dominique Venner lègue un testament à ces derniers, « un ensemble d’écrits, de réflexions et d’exemples auxquels on peut se reporter chaque jour pour nourrir sa pensée, ses actes et sa vie », écrit-il dans son dernier ouvrage. « Son geste contient une violence inouïe, et peut créer des émules, redoute Frédéric Mitterrand. Particulièrement dans le dernier wagon du train de la droite, celui de Jean-François Copé, de la droite dure. » « La politique change de niveau de gravité », interprète l’écrivain patriote Paul-Marie Coûteaux.

Le 21 mai 2013, Dominique Venner s’est tué en Notre-Dame de Paris, et la France a d’abord conclu au fait divers dans un lieu touristique. Lui voyait dans le monument chrétien les quatre piliers d’un temple gallo-romain datant du ier siècle, qui lui ont servi de fondation. Dans son cercueil, Venner a demandé que soient glissés L’Iliade et L’Odyssée, dans leur traduction publiée par Lecomte de Lisle en 1856.

La mythologie grecque, les héros de la Rome antique nourrissent la fascination du sacrifice. La légende du général romain Caton est la plus symbolique de cette esthétique de la mort. En avril 46 avant Jésus-Christ, plutôt que de perdre face à César, Caton se fait apporter son glaive sous sa tente. Puis prononce cette phrase que Dominique Venner fait sienne deux millénaires plus tard: « Maintenant, je m’appartiens. »

Tugdual Denis

(1) Un samouraï d’Occident, éd. Pierre-Guillaume de Roux.